Policiais invadem e ameaçam famílias acampadas em Rondônia

Por Larissa Rodrigues Alves de Castro e Josep Iborra Plans (CPT Regional Rondônia)

Imagens: comunidade local

No dia 08 de fevereiro de 2024, um grupo de 80 famílias de pequenos agricultores foram surpreendidas em Porto Velho (RO) com viaturas da Polícia Militar e Polícia Ambiental de Rondônia, que foram até o Acampamento Terra Santa, localizada no Lote B40 do Seringal do Belmont em Porto Velho. Segundo as famílias, muitos policiais estavam encapuzados e ameaçaram de voltar com violência pela noite, se não saírem da área até as 18 horas. Um trator que estava reavivando as estradas existentes foi apreendido.

Famílias da ocupação Terra Santa são ameaçadas a luz do dia!

Segundo relatado para agentes da Comissão Pastoral da Terra, a violenta operação policial na ocupação Terra Santa, aconteceu depois das 14 horas, quando chegaram duas viaturas da PM Ambiental, e outras duas viaturas pretas da COE. Outras duas viaturas brancas descaracterizadas da PM Militar foram vistas nas proximidades. Sem presença de oficial de justiça, nem ordem judicial, os policiais estavam muitos deles encapuzados, sem identificação, negando-se a se identificar.

Segundo eles, agindo com ameaças e truculência, sem autorização dos moradores adentraram em todas as casas, revirando e jogando no chão todos os pertences e objetos no chão, que também foram pisados. Uma senhora teve sua bolsa com todos os seus pertences recolhida pelos policiais, que depois foi encontrada abandonada pelo caminho.

Durante a operação teriam sido recolhidas ferramentas de trabalho, como foices e facões, e uma espingarda de pressão. Ainda relataram que os policiais tomaram e apagaram os registros dos celulares, impedindo de gravar. Mesmo assim, algumas fotografias conseguiram registrar a operação.

Os moradores relataram também que durante a operação policial, uma equipe da Funasa chegou no local e uma assistente social da saúde foi impedida de entrar e dar assistência com remédios para crianças, sendo também impedidos de entregar mosquiteiros para as famílias,, alegando que até às 18 horas tinham que abandonar o local.

Também segundo os relatos, apenas com a chegada de um advogado dos acampados, os agentes desistiram de queimar um trator. Um galão de gasolina teria sido abandonado no local, sendo depois atribuído as famílias. O trator estava reavivando as estradas já existentes no local, que inclusive tem postes de energia. Este trabalho já tinha sido protocolado em ofício junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Porto Velho (SEMAGRI). Assim mesmo, o trator foi levado pelos policiais.

Em resumo, as famílias narram ter vivido uma operação militar aterrorizante, colocando em risco a integridade das famílias, ameaçavam atirar, até quando tentaram se aproximar com presença de uma advogado. Duranta a mesma foram ameaçados de serem atacados com violência pela noite se não se retirarem antes das 18 horas. Ainda, diversas mães teriam sido ameaçadas de terem as crianças recolhidas pelo Conselho Tutelar.

Uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público no mesmo dia, para que as denúncias sejam apuradas e fossem adotadas medidas protetivas em relação às famílias.

Há também informações de que no dia 09 de fevereiro, às 09 horas, às famílias avistaram um drone sobrevoando a área e a presença de mais outras seis viaturas de policiais percorrendo o entorno da área onde moram as famílias. Uma missão de Direitos Humanos visitou a área na tarde do dia 10 de fevereiro recolhendo informações.

O Seringal Belmont

O Lote B40 do Seringal do Belmont é uma área de terra pública da União que forma parte da Gleba Belmont, localizada atrás do Parque Natural de Porto Velho, a poucos quilômetros do núcleo urbano. O mesmo forma parte da área das Famílias de Posseiros do Seringal Belmont, que conseguiram cancelar pelo INCRA um georeferenciamento irregular da área, inclusive com duas sentenças favoráveis ao retorno às suas antigas posses, das quais tinham sido despejadas em 2020, em plena pandemia. Uma ação discriminatória do INCRA está em processo na Justiça Federal há anos. Atualmente uma decisão monocrática impedindo os antigos posseiros de retornar, deve ser revisada pelo plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Basta de violência no campo!

Casos de abusos de autoridade de agentes públicos em conflitos no campo têm sido comuns e recorrentes. Atualmente, há uma intensificação no Brasil de ações organizadas de milícias rurais contra a população do campo e das florestas, como os grupos intitulados “Invasão Zero”, responsável pelo ataque ocorrido contra o povo indígena Pataxó hã-hã-hã, no sul da Bahia. Também em Rondônia grupos similares tem agido impunemente e em conjunto com forças policiais. O nível de insegurança só aumenta para quem reivindica o direito à reforma agrária e denuncia a grilagem e concentração fundiária, também no estado de Rondônia.

Campanha Contra a Violência no Campo

Por este motivo, a nível nacional foi lançada, ainda em 2023, a Campanha Contra a Violência no Campo, organizada por entidades da sociedade civil, movimentos populares e pastorais sociais, desde 2022, e tem o apoio de mais de 60 organizações sociais parceiras.

A campanha lançou um novo cartaz em janeiro, com os rostos de Fernando dos Santos, Edvaldo Pereira e Mãe Bernadete Pacífico, algumas das lideranças do campo assassinadas em 2021, 2022 e 2023, potencializando a denúncia e enfrentamento a violência aos povos do campo, das águas e das florestas, dialogando e sensibilizando a sociedade, opinião pública e internacional aos casos de violência e impunidade, como os acima relatados.

- Detalhes

Em corte internacional, Estado brasileiro nega responsabilidade em desaparecimento forçado de trabalhador rural na Paraíba

Por CPT João Pessoa

Fotos: Ruggeron Reis | Justiça Global

O Estado brasileiro negou responsabilidade no desaparecimento forçado do trabalhador rural Almir Muniz, durante julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesta sexta-feira (9), em San José, na Costa Rica.

Apesar de, em suas alegações finais, pedir desculpas aos familiares da vítima e reconhecer em parte violações de direitos relacionados ao caso, o Estado afirmou, de forma controversa, não reconhecer o desaparecimento forçado porque não houve investigação à época do crime, em 2002, no município de Itabaiana (PB).

"O que é lamentável e triste nessa questão é que o Estado reconhece que não investigou, mas ele diz que não pode reconhecer o caso do desaparecimento forçado porque não teve uma investigação que cabia a ele mesmo fazer", destaca Noaldo Meireles, assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de João Pessoa.

Meireles ainda acrescenta que "há um princípio legal que estabelece que uma pessoa não pode se beneficiar de sua própria má conduta ou alegar seus próprios atos ilícitos como defesa em um processo judicial."

Almir Muniz desapareceu em 29 de junho de 2002, após trafegar com seu trator em uma estrada que levava à Fazenda Tanques, no município de Itabaiana (PB). Ele era uma liderança na luta pela terra e fazia parte de um grupo de famílias que reivindicava a criação de um assentamento na região.

Arquivado em 2009, o caso sequer foi levado a julgamento e o corpo do trabalhador nunca foi encontrado. O trator utilizado por Almir foi encontrado quase uma semana depois, no estado de Pernambuco, em meio a um canavial e coberto de lama, dando claros indícios de tentativa de ocultação de provas.

Antes do desaparecimento forçado da liderança, foram denunciadas por diversas vezes as violências sofridas pelas famílias das comunidades e as ameaças ao próprio Almir. Segundo relatos, havia agressões físicas e psicológicas por parte dos capangas da fazenda, que eram comandados pelo policial civil, Sérgio de Souza Azevedo.

O caso de Almir Muniz chegou à Corte de mobilização da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Justiça Global e Dignitatis. As peticionárias defendem que o Brasil tome medidas efetivas no combate à violência no campo em todo o território nacional e repare de forma material e imaterial as famílias das vítimas.

A sentença da Corte não tem uma data específica para ser anunciada, mas a expectativa é de que seja proferida em meados do início de 2025.

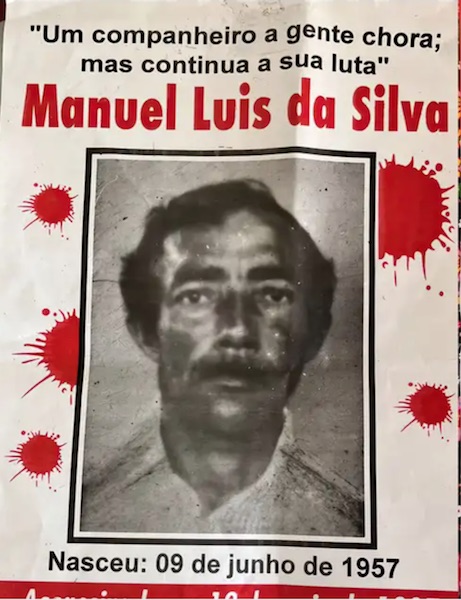

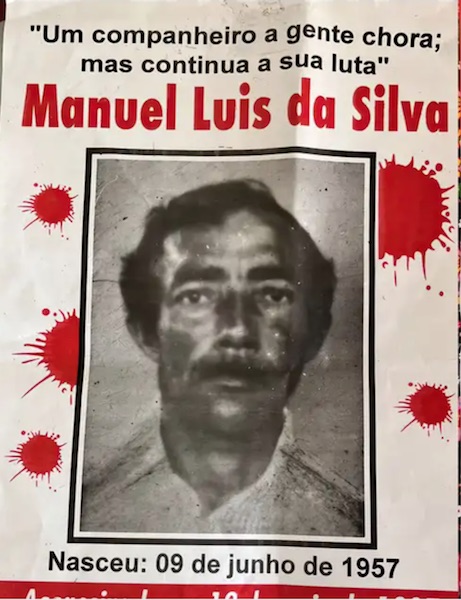

Caso Manoel Luiz

Na última quinta-feira (8), o Estado brasileiro admitiu que violou direitos e garantias na condução do processo penal relativo ao homicídio do trabalhador rural Manoel Luiz da Silva, durante julgamento também realizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica.

Durante as alegações finais, representado pela Advocacia Geral da União (AGU), o Estado brasileiro pediu desculpas aos familiares da vítima. "O Estado brasileiro reconheceu a violação às garantias judiciais e à proteção judicial da vítima e seus familiares, visto que, embora o caso tenha ocorrido em 1997, o julgamento final dos dois acusados pelo assassinato somente se deu em novembro de 2013, tempo incompatível com uma duração razoável do processo", afirmou.

O depoimento de Manoel Adelino, filho de Manoel Luiz, expôs o sofrimento vivido pela família desde a data do crime, ocorrido em 19 de maio de 1997, no município de São Miguel de Taipu (PB).

"Esse gesto de reconhecimento da responsabilidade e pedido de desculpas é importante para o mundo inteiro saber o quão o Estado brasileiro foi negligente desde a investigação até a tramitação judicial do caso de Manoel Luiz. Foram 16 anos de sofrimento para a família, que sequer teve um desfecho no qual o mandante e o executor do assassinato fossem devidamente identificados e punidos", pondera Tânia Maria de Souza, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de João Pessoa, na Paraíba.

"Agora, vamos aguardar a decisão da Corte, mas desde já esperamos que o Estado brasileiro tome providências no combate à violência no campo e implemente melhorias em toda a política de Reforma Agrária no país", afirma Tânia.

Em nota, a Justiça Global, a Comissão Pastoral da Terra Nordeste 2 e a Dignitatis, representantes das vítimas no caso, lamentam que a formalização do reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro "tenha ocorrido apenas diante de uma Corte Internacional, e que não tenha sido acompanhada de uma delimitação precisa sobre os efeitos e limites do reconhecimento".

O texto ainda acrescenta que "as organizações questionam a decisão do Estado brasileiro de reconhecer as violações apenas na audiência na Corte Interamericana, quando poderia tê-lo feito antes, impedindo que se abrisse um espaço de diálogo real com as vítimas e suas representantes quanto aos limites desse reconhecimento, bem como sobre as medidas de não repetição". Leia a nota, na íntegra.

- Detalhes

“Amizade Social” é o tema da Campanha da Fraternidade de 2024 lançada pela CNBB

A Campanha propõe reflexão sobre a amizade e a solidariedade como dimensão social que promove a paz universal

Por Cláudia Pereira | Articulação das Pastorais do Campo

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou nesta Quarta-Feira de Cinzas (14) oficialmente a Campanha da Fraternidade 2024 com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8). A cerimônia de abertura foi realizada no Auditório Dom Helder Câmara, Brasília (DF), por Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB, com a presença do secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, religiosas/os e leigos/as. Este ano, a Campanha celebra 60 anos de ações em âmbito nacional despertando a sociedade para temas sociais, mobilizando a sociedade e promovendo a Coleta Nacional da Solidariedade.

O tema e lema foram escolhidos pelo episcopado diante da realidade que a sociedade brasileira vivenciava no ano de 2022. “Naquele momento, a realidade do povo brasileiro era dividida, polarizada, onde cresce a indiferença, o ódio e a violência. Inspirados pelo Papa Francisco que na sua encíclica Fratelli Tutti nos apresentou o remédio para esse mundo, a Amizade Social, é desejo dos nossos bispos que essa campanha da fraternidade seja curadora das nossas relações, que nós aproveitemos deste remédio.” Afirmou o padre Jean Poul Hansen.

Em comunhão com a Carta Encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, a Campanha deste ano sugere que as pessoas possam fazer um caminho quaresmal em três perspectivas: primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus; segundo, impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho que as une como família e, terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal, de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária.

Lançamento da CF 2024 reuniu pessoas religiosas, leigas e representantes de projetos apoiados pela Campanha - Imagem: captura de tela

Lançamento da CF 2024 reuniu pessoas religiosas, leigas e representantes de projetos apoiados pela Campanha - Imagem: captura de tela

Durante a cerimônia foi apresentado um vídeo com a mensagem do Papa Francisco para a Campanha, que convida a todos/as para viver o momento de conversão. O pontífice reforçou que a CF 24 possa auxiliar as comunidades no processo da evangelização para superar a divisão, o ódio e a violência.

“Faço votos que a Campanha da Fraternidade uma vez mais auxilie as pessoas e comunidades desta querida nação, o seu processo de conversão ao evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, superando toda a divisão, indiferença, ódio e violência confiando esses votos aos cuidados de nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes concedo de bom grado a todos os filhos/as da querida nação brasileira de modo especial a aqueles que se empenham pela fraternidade universal, a bênção apostólica e que continuem a rezar por mim“, diz um trecho da mensagem do Papa Francisco.

Dom Ricardo Hoepers declarou aberta a Campanha, fazendo memória aos 60 anos da existência da Campanha da Fraternidade que é uma ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Ele lembrou dos bispos Dom Eugênio Sales e Dom Hélder Câmara, que contribuíram nos primeiros caminhos da campanha e o tema do ano de 1964 que foi: “lembre-se, você também é igreja”. Desde então a CF acontece todos os anos fortalecendo o período quaresmal com temas importantes para a sociedade.

“Precisamos alargar esta tenda, alargar esta mesa, os nossos corações. Que sejamos capazes de reagir com novo sonho de fraternidade, de amizade social que não se limite somente à palavra. É um tempo de revigorar a fé, com jejum, com a penitência e com a oração, mas é tempo de fortalecer a amizade, as nossas pastorais e fortalecer a nossa comunhão. Jamais poderemos cruzar os braços e nos omitir diante daqueles que sofrem as consequências do desprezo, do ódio, da injustiça, da ganância, do mercado e de todo tipo de maldade que gera morte e destruição”. Refletiu Dom Ricardo Hoepers na cerimônia de abertura.

60 anos da Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales, em Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, RN, como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, dos filhos e filhas de Deus. Assumida pelas Igrejas particulares da Igreja no Brasil, a Campanha da Fraternidade tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha.

A Campanha da Fraternidade possui três objetivos permanentes que são: despertar o espírito comunitário; educar para a vida em fraternidade e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária.

Acesse o link para obter materiais informativos sobre a CF2024.

- Detalhes

Sistemas Agroflorestais (SAF’s) mobilizam a juventude e trazem resultados frutíferos às comunidades do Marajó (PA)

Por Carlos Henrique Silva (Comunicação CPT Nacional)

e Genésio da Silva dos Santos (Agente da CPT no município de Breves, região do Marajó)

Imagens: Genésio Silva / Equipe CPT Marajó

Em meio ao período de seca e focos de calor em grande parte da Amazônia no ano de 2023, diversas famílias agricultoras acompanhadas pela CPT na região do Marajó (PA) conseguiram resistir na preservação e recuperação da floresta degradada, ao mesmo tempo produzindo alimentos para consumo próprio e comercialização, tudo isto com a ajuda dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s).

Os SAF’s são formas de cultivo que trabalham a convivência entre o plantio de árvores nativas e plantas comestíveis numa mesma área, ajudando também na saúde ecológica das lavouras. Ao longo do semestre passado, a CPT atuou na implantação de SAF’s em quatro comunidades acompanhadas nos municípios de Anajás (comunidades de Pedras e Gabriel), Portel (Acangatá) e Breves (Sr. Brabo).

Ao lado do plantio de árvores nativas da região, como açaizeiro, seringueira, castanheira e bacurizeiro, se fazem leiras de 3 em 3 metros, plantando vegetais de origem comestível como hortaliças, cheiro verde, couve, além de plantas de curto prazo de vida e resultado mais rápido de colheita, como melancia, maxixe e milho.

Para o jovem e agente da CPT Genésio da Silva dos Santos, o sistema traz vantagens que vão além dos fatores ambientais e econômicos para a comunidade: “Além da produtividade, o SAF é um importante ato de retomada de território, pois a partir do momento que você cultiva a terra, está apto a tomar posse e cuidar dela, uma vez que aqueles territórios já pertenciam às comunidades, porém estavam sendo tomados por grileiros e fazendeiros.”

“Nós trabalhamos de acordo com o que temos condições de fazer, não pelas moradoras e moradores, mas com eles. Então, damos o ‘pontapé inicial’, combinando um local para implementar e chamando a comunidade pra participar. A partir disto, os demais vão implementando e dando continuidade ao projeto. E tem dado muito certo, porque as comunidades estão vendo o projeto como um incentivo, mesmo de início com aquela surpresa pela novidade”, afirma Genésio.

O agricultor Dob, da comunidade Pedras, em Anajás, comemora as mudanças na forma de pensar e de cultivar a terra, que trouxeram um impacto positivo até na produtividade. Um exemplo foi o cultivo e a colheita do maxixe, que na forma de plantio convencional demorava 2 meses e 15 dias, e agora foi feita com 1 mês e 15 dias.

“O SAF surpreendeu a gente, porque é uma forma de a gente cultivar a terra cuidando dela, não destruindo, e assim tirou aquela forma velha de a gente plantar. Tem sido muito importante também para que a gente ensine para as futuras gerações, jovens, crianças e adolescentes, a importância de fazer esse trabalho, e de que dependemos muito da terra, das árvores, das águas.”

Dob ainda afirma que em 2023, o resultado só não foi melhor por causa do verão muito forte que atrasou a produção, mas agora as chuvas estão voltando. “A gente aqui abraçou a causa. Pretendemos ampliar muito mais esse projeto, tirar novos produtos, porque sem dúvidas, é algo que dá certo, tanto pra preservar a natureza quanto pra gerar uma renda familiar.”

Legenda: Resultados dos Sistemas Agroflorestais implantados na comunidade Pedras (Anajás/PA)

Já Valdivino, morador da comunidade Gabriel, também ficou animado com o SAF: “Gostei muito da proposta, e mesmo com as dificuldades, vou continuar com meu trabalho. No momento ainda não tenho produção, mas a minha esperança é grande. Meu limoeiro tá muito bonito. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo.”

A agricultora Maria Aldenora Maia, conhecida na sua comunidade em Melgaço como Maria Maia, teve contato com a agroecologia na escola agrícola, onde realizou o sonho de se formar como técnica em agropecuária. “Antes a minha visão era aquela do agronegócio, mas descobri que a agroecologia e o SAF aprimoram o que a gente já conhecia e fazia, do cuidado com a terra. Não precisa ser uma área grande, não precisa ser longe de casa, é ocupar o espaço dos quintais com diversas culturas pra a nossa alimentação, para a criação de peixe, de frango, e pra gerar uma renda vendendo o excedente. É um ciclo que a gente alimenta os animais e eles alimentam a roça.”

A macaxeira (ou mandioca) é o que Maria chama de “carro-chefe” da produção em sua comunidade, acompanhada de milho, cana-de-açúcar, banana, gergelim, feijão, cará, tomate, pimenta-de-cheiro e outras hortaliças e frutíferas. “Também melhora o ambiente, porque as pessoas varriam, tocavam fogo e queimavam toda a parte orgânica do terreiro, principalmente debaixo das castanheiras, e o que a gente chamava de lixo, hoje a gente sabe que é adubo para as plantas no sistema.”

Hoje atuando como agente da CPT, Maria está à disposição dos jovens no acompanhamento das comunidades: “Eu vejo que a juventude é a menina dos nossos olhos. Nosso povo é extremamente extrativista e resistente às novidades de plantio, mas a juventude é quem acredita, é mais dinâmica, mais disposta, gosta de criar, gosta de novidade. Por isso estou otimista com o trabalho da juventude, contribuindo pra melhorar a segurança alimentar nas famílias e nas comunidades.”

- Detalhes

Julgado em corte internacional pelo assassinato de trabalhador rural na PB, Estado brasileiro reconhece violações e pede desculpas

Por CPT João Pessoa

Reprodução cana da Justiça Global no Youtube

O Estado brasileiro admitiu que violou direitos e garantias na condução do processo penal relativo ao homicídio do trabalhador rural Manoel Luiz da Silva, durante julgamento ocorrido nesta quinta-feira (8), na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica.

Durante as alegações finais, representado pela Advocacia Geral da União (AGU), o Estado brasileiro pediu desculpas aos familiares da vítima. "O Estado brasileiro reconheceu a violação às garantias judiciais e à proteção judicial da vítima e seus familiares, visto que, embora o caso tenha ocorrido em 1997, o julgamento final dos dois acusados pelo assassinato somente se deu em novembro de 2013, tempo incompatível com uma duração razoável do processo", afirmou.

O depoimento de Manoel Adelino, filho de Manoel Luiz, expôs o sofrimento vivido pela família desde a data do crime, ocorrido em 19 de maio de 1997, no município de São Miguel de Taipu (PB).

"Esse gesto de reconhecimento da responsabilidade e pedido de desculpas é importante para o mundo inteiro saber o quão o Estado brasileiro foi negligente desde a investigação até a tramitação judicial do caso de Manoel Luiz. Foram 16 anos de sofrimento para a família, que sequer teve um desfecho no qual o mandante e o executor do assassinato fossem devidamente identificados e punidos", pondera Tânia Maria de Souza, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de João Pessoa, na Paraíba.

A sentença dos juízes da Corte, porém, ainda não tem uma data definida para ser divulgada. "Agora vamos aguardar a decisão da Corte, mas desde já esperamos que o Estado brasileiro tome providências no combate à violência no campo e implemente melhorias em toda a política de Reforma Agrária no país", afirma Tânia.

Em nota, a Justiça Global, a Comissão Pastoral da Terra Nordeste 2 e a Dignitatis, representantes das vítimas no caso, lamentam que a formalização do reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro "tenha ocorrido apenas diante de uma Corte Internacional, e que não tenha sido acompanhada de uma delimitação precisa sobre os efeitos e limites do reconhecimento".

O texto ainda acrescenta que "as organizações questionam a decisão do Estado brasileiro de reconhecer as violações apenas na audiência na Corte Interamericana, quando poderia tê-lo feito antes, impedindo que se abrisse um espaço de diálogo real com as vítimas e suas representantes quanto aos limites desse reconhecimento, bem como sobre as medidas de não repetição". Leia a nota, na íntegra.

Julgamento de Almir Muniz

Na manhã desta sexta-feira (9), a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga o Estado brasileiro pela omissão e não responsabilização dos envolvidos no desaparecimento forçado do trabalhador rural Almir Muniz, ocorrido em 29 de junho de 2002.

Almir Muniz desapareceu após trafegar com seu trator em uma estrada que levava à Fazenda Tanques, no município de Itabaiana (PB). Ele era uma liderança na luta pela terra e fazia parte de um grupo de famílias que reivindicava a criação de um assentamento na região.

Arquivado em 2009, o caso sequer foi levado a julgamento e o corpo do trabalhador nunca foi encontrado. O trator utilizado por Almir foi encontrado quase uma semana depois, no estado de Pernambuco, em meio a um canavial e coberto de lama, dando claros indícios de tentativa de ocultação de provas.

Assim como no caso de Manoel Luiz, as organizações peticionárias da ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos denunciam inúmeras falhas e omissões na investigação do desaparecimento de Almir Muniz. A ação é fruto de mobilização da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Justiça Global, Dignitatis e CAMT Advogados Associados, que defendem que o Brasil tome medidas efetivas no combate à violência no campo em todo o território nacional e repare de forma material e imaterial as famílias das vítimas.

Antes do desaparecimento da liderança, foram denunciadas por diversas vezes as violências sofridas pelas famílias das comunidades. Segundo relatos, havia agressões físicas e psicológicas por parte dos capangas da fazenda, que eram comandados pelo policial civil, Sérgio de Souza Azevedo.

Animais foram mortos, tiros eram constantemente disparados durante a madrugada para amedrontar as famílias, casas foram destruídas, crianças eram impedidas de ir à escola, entre tantas outras situações de intimidação. "As famílias saíam de casa toda noite para dormir na mata e voltavam de madrugada para os capangas não perceberem que estavam retornando. Isso era medo de serem agredidas, violentadas. Se formos escutar todas as histórias, é incalculável o drama que as famílias passaram", recorda João Muniz, primo de Almir e agente pastoral da CPT João Pessoa.

Segundo nota divulgada pela Justiça Global, "o julgamento do caso Almir Muniz pela Corte Interamericana será o primeiro caso do Brasil envolvendo o desaparecimento forçado de pessoas no contexto da luta pela reforma agrária e um dos primeiros sobre essa forma de violação de direitos humanos no período pós-88."

A coordenadora da CPT João Pessoa, Tânia Maria, ratifica que "não é normal existir um caso em que um trabalhador está desaparecido há mais de 20 anos e o Estado não se movimentar em nenhum momento para tentar trazer uma solução para a família e a sociedade como um todo".

Caso Manoel Luiz

Manoel Luiz da Silva foi assassinado no dia 19 de maio de 1997, em São Miguel de Taipu (PB). Ele foi baleado por capangas da Fazenda Engenho Itaipu, de propriedade de Alcides Vieira de Azevedo. Outros três trabalhadores que acompanhavam Manoel Luiz presenciaram o crime, mas não ficaram feridos.

Apesar da grande repercussão à época, foram identificadas diversas falhas e omissões durante a investigação policial. Em 2003, dois capangas foram levados a júri, mas acabaram sendo inocentados - o terceiro capanga, apontado como autor dos disparos, nunca foi encontrado. O fazendeiro sequer fora investigado, apesar das denúncias de violência contra ele.

O assassinato de Manoel Luiz impôs um dano irreparável à sua família. A esposa, Edileuza Adelino de Lima, faleceu em 2005 após sofrer de depressão e alcoolismo desde a morte do marido. O filho do casal, Manoel Adelino de Lima, que na época do assassinato tinha quatro anos, foi criado por parentes e não teve condições de concluir os estudos.

"Eu não tenho recordação do meu pai porque eu era muito pequeno quando ele morreu. Mas a perda dele impactou muito na minha vida, na vida da minha mãe. Eu precisei começar a trabalhar com nove anos de idade, por isso não tive a oportunidade adequada de estudar. E depois que minha mãe faleceu, eu fui criado por tia, tio, avó", relata Manoel Adelino, que, recentemente, retornou à região após viver seis anos em Santa Catarina.

Hoje com três filhas, Manoel Adelino espera que a morte do seu pai não seja em vão e que, de alguma forma, a justiça seja feita. "Eu espero que o Brasil cumpra com suas responsabilidades. Não só diante da morte do meu pai, mas de várias outras mortes que ocorreram injustamente. Eu carrego muita dor em pensar que uma pessoa que tirou a vida de outra nunca pagou pelo que fez", afirma.

Conquista da terra

O sangue de Manoel Luiz e Almir Muniz precisou ser derramado para que o direito a um pedaço de terra fosse garantido.

Desde 1998, a Fazenda Taipu, área então reivindicada pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais acampados na época, dá lugar ao assentamento Novo Taipu, em São Miguel do Taipu.

Em 2004, a Fazenda Tanques, no município de Itabaiana, foi desapropriada para fins de Reforma Agrária. O assentamento recebeu o nome de Almir Muniz

- Detalhes

Brasil reconhece que violou direitos e garantias na condução do processo penal relativo à morte de trabalhador rural na Paraíba

Em nome do Estado brasileiro, representantes da AGU pediram desculpas aos familiares da vítima durante audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos realizada nesta quinta-feira (08/02)

Por Assessoria Especial de Comunicação Social da AGU

A advogada da União Taiz Marrão, da Procuradoria Nacional de Assuntos Internacionais, durante a audiência da CIDH - Foto: Reprodução

O Estado Brasileiro reconheceu, nesta quinta-feira (08/02), durante julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que violou direitos e garantias na condução do processo penal relativo ao homicídio do trabalhador rural e integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Manoel Luiz da Silva. Por meio de representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), o Estado pediu desculpas aos familiares da vítima durante audiência ocorrida na sede da Corte, em San José da Costa Rica.

Em 19 de maio de 1997, Manoel e outros trabalhadores acampados na fazenda “Amarelo”, no Estado da Paraíba, dirigiram-se a uma mercearia com o objetivo de comprar querosene. No entanto, ao retornarem ao acampamento utilizando um caminho que cortava a fazenda “Engenho Itaipu”, no município de São Miguel de Taipu (PB), os trabalhadores foram agredidos por empregados fortemente armados da propriedade, tendo sido deflagrado tiro de espingarda calibre 12 que vitimou fatalmente Manoel.

O Estado brasileiro reconheceu a violação às garantias judiciais e à proteção judicial da vítima e seus familiares, visto que, embora o caso tenha ocorrido em 1997, o julgamento final dos dois acusados pelo assassinato somente se deu em novembro de 2013, tempo incompatível com uma duração razoável do processo. A AGU também admitiu ter ocorrido desrespeito à integridade física, psíquica e moral dos familiares de Manoel, pois a falha no bom andamento da ação penal no Poder Judiciário resultou em grave sofrimento nos 16 anos de tramitação da demanda.

“Em razão disso, considerando-se a natureza jurídica própria de que se revestem as medidas de reparação por violações dos Estados ao Direito Internacional, o Estado brasileiro manifesta publicamente seu pedido de desculpas aos familiares do Sr. Manoel Luiz da Silva. O Estado brasileiro, assim, reafirma sua plena disposição em honrar os compromissos assumidos internacionalmente quanto à Convenção Americana sobre Direitos Humanos e com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos”, afirmou a representante da AGU, a advogada da União Taiz Marrão, da Procuradoria Nacional de Assuntos Internacionais.

Também integraram a delegação brasileira representantes da AGU, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Em declaração oficial da República Federativa do Brasil, o Estado reconhece:

"No caso Da Silva e outros vs. Brasil, em curso atualmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as organizações não-governamentais Justiça Global, Dignitatis e Comissão Pastoral da Terra alegam que o Brasil violou direitos humanos internacionalmente protegidos diante da suposta falta de diligência na investigação e no processo penal relativos ao homicídio do trabalhador rural e integrante do Movimento dos Sem Terra (MST), o Sr. Manoel Luiz da Silva. [...] De fato, a perda de um ente querido, somada à espera alargada por uma resposta estatal, constitui inelutável violação da integridade psíquica e moral dos familiares do senhor Manoel Luiz da Silva. Em razão disso, considerando-se a natureza jurídica própria de que se revestem as medidas de reparação por violações dos Estados ao Direito Internacional, o Estado brasileiro manifesta publicamente seu pedido de desculpas aos familiares do senhor Manoel Luiz da Silva."

- Detalhes

- Estado brasileiro é julgado em corte internacional pelo assassinato de dois trabalhadores rurais na Paraíba

- Comunidade tradicional Kaloal (região do Marajó/PA) denuncia ataques de fazendeiro ao território

- Aberta convocação popular para elaboração do Plano Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas

- Famílias agroextrativistas reconquistam acesso a assentamento no Amapá

- Pesquisa "Memória dos Massacres no Campo" recebe incentivo do Ministério da Justiça

Página 62 de 205