Povos e Comunidades Tradicionais

Cada grupo camponês possui características, culturas e modos de vida próprios. No Brasil, existe uma diversidade de identidades camponesas, da terra, das águas e das florestas. Alguns aspectos que os unem como povos camponeses é o uso comum da terra onde vivem e trabalham, a riqueza em tradições e em saberes com relação ao uso sustentável da biodiversidade, e o cuidado e preservação do território. Com o olhar para essa diversidade, a CPT passou a se dedicar a um acompanhamento mais especializado e atento às especificidades dos povos e comunidades camponesas, tradicionais e originárias.

Situados no primeiro estágio da reforma agrária, os acampados são trabalhadores sem-terra que buscam a garantia do acesso à terra por meio da ocupação de latifúndios e territórios que não cumprem sua função social. Os acampamentos são, portanto, estratégias que auxiliam na luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, de modo a promover ações concretas e conscientizar os governos e a sociedade a respeito da questão fundiária no país.

Imagens: Nacho Arantegui

Presentes por todo o Brasil nas mais diversas formas de vida e produção, os pequenos produtores são camponesas e camponeses que possuem titulação de suas propriedades e que lutam pela permanência na terra defendendo seus modos de existência.

Imagens: Edinaldo Tavares da Silva / Heloisa Sousa

Tradicionais da Ilha do Marajó (PA), as andirobeiras – comunidade constituída, em sua maioria, por mulheres – são assim conhecidas pelo fruto que extraem: a andiroba. A partir dele, é possível extrair o óleo, utilizado em cosméticos e medicamentos, que é capaz de contribuir para o controle da pressão arterial e do colesterol.

Imagens: Bernardo Oliveira-Instituo Mamiraua / Nailana Thiely/Arquivo Ascom Uepa / Nailana Thiely/Arquivo Ascom Uepa

Presentes nas regiões do Cerrado brasileiro e também ao norte do estado de Minas Gerais, os apanhadores de flores são comunidades tradicionais cuja principal atividade é a coleta das flores sempre-vivas, além da criação de animais e o cultivo de gêneros agrícolas. Esses povos cultivam uma atividade ancestral, de preservação da biodiversidade do Cerrado e têm suas práticas reconhecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas ainda encaram a omissão do Estado frente às suas demandas.

Imagens: João Ripper / Valda Nogueira / André Dib

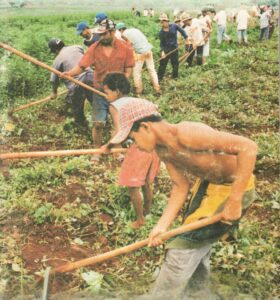

Os assalariados rurais são grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo que recebem remuneração como pagamento pelo trabalho, que pode ser temporário ou não. Dentro desta categoria, por exemplo, estão presentes os bóias-frias, os peões, os arrendatários, os caseiros, etc.

Imagens: João Zinclar / João Zinclar / Marcos Amaral Lotufo

Os assentados são os trabalhadores e trabalhadoras do campo que, após a fase de mobilizações e acampamentos em terras improdutivas, obtiveram respaldo do Estado nas demandas pelo direito à terra e adquiriram formalmente as propriedades rurais. Eles se reúnem em unidades agrícolas dentro do assentamento, onde vivem e realizam sua produção familiar.

Imagens: Heloisa Sousa

Constituída por um diverso grupo de povos do campo, das águas e das florestas – entre eles, quilombolas, indígenas e ribeirinhos –, esta categoria contempla as comunidades atingidas pelo processo de extração mineral, desde a exploração até o escoamento da matéria prima, e seus desdobramentos (isto é, a ameaça aos Direitos Humanos e ao território). No Brasil, esses povos se concentram, principalmente, no Norte do país. No entanto, a partir do impacto sofrido, estes indivíduos organizam-se, coletivamente, para reivindicar direitos e protestar contra os desmandos de grandes companhias.

Imagens: MAM / Thomas Bauer

Bem como os povos atingidos por mineração e os atingidos por barragens, os atingidos por grandes projetos veem seus territórios sendo invadidos por megaempreendimentos que prejudicam seus modos de vida e atingem de forma negativa os territórios. Esses empreendimentos estão relacionados ao atual modelo de transição energética que ignora os impactos socioambientais onde são instalados. Alguns exemplos são a instalação de turbinas eólicas, especialmente na região Nordeste; parques de energia solar em regiões como Rio Grande do Norte, Paraíba e Minas Gerais; extração de lítio, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. No entanto, a partir do impacto sofrido, estes indivíduos organizam-se, coletivamente, para reivindicar direitos e protestar contra os desmandos de grandes companhias.

Imagens: Felipe Correia / João Zinclar / Acervo CPT

Os povos atingidos por barragens enfrentam as ameaças sofridas pela implantação de projetos de hidrelétricas, bem como toda a estrutura injusta de geração, distribuição e venda da energia elétrica. Se organizam a fim de propor um projeto energético de caráter popular para mudar, pela raiz, todas as estruturas injustas desta sociedade, evitando a destruição do meio ambiente e defendendo as comunidades e suas terras. No entanto, a partir do impacto sofrido, estes indivíduos organizam-se, coletivamente, para reivindicar direitos e protestar contra os desmandos de grandes companhias.

Imagens: MAB

Dado o atual contexto de fortes mudanças climáticas e o aquecimento global, comunidades de pequenos agricultores e ribeirinhos – assim como as populações dos grandes espaços urbanos – estão sujeitas a catástrofes ambientais, a exemplo das secas, as enchentes e os incêndios, e conformam o grupo de atingidos por desastres socioambientais. Nesse sentido, movimentos e organizações mobilizam-se na criação de projetos, de modo a acompanhar e ser presença solidária junto a famílias das zonas rurais e urbanas do país que foram atingidas por algum tipo de desastre ambiental. A CPT entende que estes grupos não configuram, necessariamente, uma identidade e podem até mesmo viver individualmente antes do acometimento pelos desastres socioambientais. No entanto, a partir do impacto sofrido, estes indivíduos organizam-se, coletivamente, para reivindicar direitos e protestar contra a degradação dos biomas e recursos naturais.

Imagens: Acervo CPT / Maurício Queiroz / Stéffane Azevedo-Amazônia Real

Presentes, principalmente, na região semiárida do Nordeste brasileiro, os brejeiros constituem comunidades ribeirinhas de áreas úmidas e alagadiças, em planícies ou altitudes, privilegiadas pela abundância de água e terras férteis, semelhantes a oásis. Além de pequenos criatórios de animais e plantios diversos dos grãos básicos e hortaliças, cultivam fruteiras e cana-de-açúcar para rapadura, melaço e cachaça. O buriti é característico deste ecossistema; dele os brejeiros retiram a polpa para consumo e produção de doce muito apreciado, fazem vários usos da palha, inclusive artesanato.

Imagens: Thomas Bauer

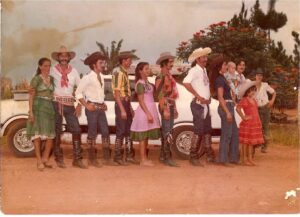

Presente na região Nordeste do país, a Caatinga – ou o “semiárido brasileiro” – é lar de povos e comunidades diversas, que souberam se adaptar à escassez de água e, deste bioma, aprenderam a extrair práticas, saberes, tradições e, sobretudo, seus modos de existência. Os caatingueiros – sertanejos, vaqueiros, agricultores e povos indígenas que vivem neste bioma – partilham uma relação de coexistência com a rica e diversa fauna e flora do semiárido.

Imagens: João Zinclar / João Ripper / Elisa Cotta

Resultado da miscigenação entre os povos originários, os quilombolas e os colonizadores do Brasil, os caiçaras se concentram, principalmente, na região litorânea dos estados de São Paulo, Paraná e no sul do Rio de Janeiro. Esses povos fazem da pesca a sua principal atividade de subsistência, no entanto são constantemente ameaçados pelo impacto socioambiental da especulação imobiliária, o turismo de massa, bem como a imposição de restrições à pesca.

Imagens: Guilherme Rodrigues

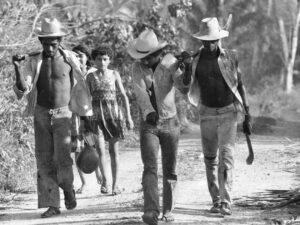

Este é um termo bastante abrangente para identificar povos e comunidades do campo, das águas e das florestas que levam um modo de vida em sintonia com a natureza e, a partir dela, retiram a própria subsistência. Os camponeses e camponesas podem ser de diversas identidades e regiões do país, bem como possuir tradições e costumes bastante distintos uns dos outros, mas têm em comum o cuidado e o trabalho com a terra. Entre eles, estão: safristas, lavradores/parceleiros, meeiros, quilombolas, agricultores e agricultoras familiares, entre outras comunidades.

Imagens: Raniere Roseira

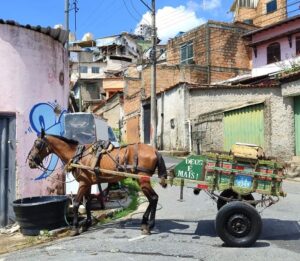

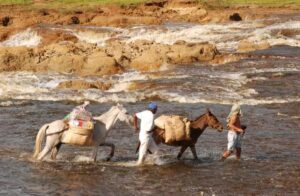

Os carroceiros e carroceiras da Região Metropolitana de Belo Horizonte se autodeclaram comunidade tradicional e têm um modo de vida diretamente ligado ao trabalho com as carroças, em conjunto com os animais (cavalos, éguas, jumentos, burros e mulas). A relação entre humanos e equinos existe há séculos e a comunidade carroceira é herdeira de todo esse conhecimento.

Imagens: Emmanuel Duarte Almada

Povos tão diversos como aqueles que habitam a região Norte do país convergem, em maior ou menor grau, quanto à principal atividade extrativista: a colheita do Ouriço de Castanha-do-Pará. Estas comunidades se unem, portanto, sob a denominação de “castanheiros e castanheiras”, em referência à castanha contida nos ouriços. A castanha-do-pará, para além do ponto de vista econômico, também compõe o modo de vida e as tradições desses povos.

Imagens: Rogério Assis-ISA / Alex Silveira / Rogério Assis-ISA

Presente nos estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Piauí e São Paulo, o Cerrado conta com uma grande diversidade de povos e comunidades tradicionais que defendem e conservam o bioma. Agricultores familiares, quilombolas, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu e povos indígenas que aprendem com o Cerrado – e dele extraem saberes, legados, histórias e modos de vida plurais – são considerados povos Cerradeiros. Ameaçados pelo avanço da agropecuária, os territórios e povos do Cerrado sofrem com a adoção de pastos e áreas de monocultura, operação de hidrelétricas, a caça e captura de animais, expansão urbana, mineração, poluição e o extrativismo predatório de espécies da flora.

Fotos: Acervo CPT

O povo cigano é constituído por três etnias: Rom, Calon e Sinti. São povos que ao longo de sua história e ao passar pelos continentes da Ásia, África, Europa até chegar na América foram perseguidos e escravizados durante muitos séculos. Estima-se que no país vivam mais de 500 mil pessoas que integram as comunidades ciganas em 21 estados com grande concentração nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Com suas características de ser nômades ou seminômades, os povos ciganos estruturam as comunidades no sentido da coletividade em respeito à liberdade e a natureza, mantendo-se organizados para garantir seus direitos. Com suas crenças, danças e preservam seu estilo de vida. É importante frisar que os povos ciganos possuem leis e regras próprias em torno de suas comunidades para fortalecer suas lutas e valores.

Imagens: Arquivo AEEC-MT / Maria Clara Aquino / Aluisio de Azevedo

Presentes no sul do país, nos estados do Paraná e Santa Catarina, os cipozeiros são comunidades da Mata Atlântica e têm a extração de vários tipos de cipós, sendo o Imbé o principal deles. A partir desse material, os cipozeiros produzem artesanatos, por meio de técnicas transmitidas entre gerações. Essas comunidades também fazem da pesca e da agricultura familiar a sua forma de sustento e buscam cultivar uma relação de coexistência e respeito à natureza.

Imagens: CPT Rio Grande do Sul

De um extremo ao outro do Brasil, em diversas expressões e modos de vida, é possível deparar-se com os povos extrativistas. São assim denominadas as comunidades que vivem da coleta e extração de recursos naturais, como por exemplo a castanha-do-pará e o açaí. Por meio de técnicas de baixo impacto à natureza, os extrativistas desenvolvem técnicas para que a fauna e flora dos ecossistemas não sejam comprometidas pela intervenção humana. Além de utilizar o extrativismo para seu próprio sustento, os povos extrativistas ainda contribuem para a economia local. É um termo que engloba diversas comunidades que vivem da coleta e extração.

Imagens: Thomas Bauer

Do centro-sul e sudeste do Paraná, os faxinalenses são povos de tradição camponesa, que utilizam os recursos da terra, das florestas e das águas coletivamente. Essas comunidades se baseiam na criação de pequenos animais, roças, plantações e da extração do pinhão, erva-mate e ervas medicinais. Esse modo de vida, no entanto, encontra-se ameaçado por monoculturas – de soja, milho, pinus e eucalipto –, a contaminação das águas e o desmatamento das florestas. Apesar desse cenário, os faxinalenses seguem resistindo às ameaças do capitalismo agrário e cultivando suas raízes e tradições.

Imagens: Marcio Isensee Sá

Tradicionais do Cerrado e Caatinga nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco, as comunidades de Fechos e Fundos de Pasto fazem uso comunitário da terra onde vivem, vivendo da agricultura familiar e da criação de animais à solta – principalmente, gado e caprinos –, cuja principal fonte de alimentação baseia-se no consumo da pastagem nativa. Além da criação de animais, esses povos também fazem do extrativismo e da coleta de frutos e plantas medicinais modos de sustento. A constante ameaça de empreendimentos – de caráter público ou privado – representam riscos às comunidades de fechos e fundos de pasto.

Imagens: Carmelo Fioraso

Os Geraizeiros – ou ‘Generalistas’, como também são denominados – são povos pertencentes a comunidades do norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, Goiás e Tocantins. O espaço onde os geraizeiros e geraizeiras vivem situa-se em uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, por isso, seus modos de vida são adaptados ao manejo dessas áreas, chamadas por eles de “Gerais”. Dentre seus modos de existência, estão o extrativismo, criação de gado à solta, artesanato e agricultura. As atividades econômicas desses povos também estão intimamente associadas às águas do Rio São Francisco.

Imagens: Clara Maranha

Submetidos a um violento processo histórico de extermínio e colonização, os povos indígenas no Brasil – ou povos originários – habitam o território nacional muito antes de sua conformação enquanto Estado e país. Presentes ao longo de toda a nação, os povos indígenas expressam-se em uma diversidade de povos – com saberes, línguas, culturas e identidades próprias –, além de manter uma relação intrínseca com a fauna e flora. As cicatrizes do processo de colonzação ainda marca os povos originários – seja pela omissão do Estado, seja pela privação de direitos fundamentais, como o direito e demarcação dos território, a autonomia e integridade das várias etnias. Conforme o último censo (2022) do IBGE, no Brasil, cerca de 1.6 milhão da população é indígena.

Imagens: João Zinclar / Heloisa Sousa

Situadas de norte a sul no estado de Sergipe, nas restingas e manguezais, as comunidades de catadores/as de mangaba fazem deste fruto a sua fonte de sustento e cultura – por meio da extração da mangaba em propriedades familiares ou em áreas de uso comum e a comercialização da fruta, in natura ou convertida em produtos beneficiados. Apesar da manifestação de resistência pelo cultivo do fruto, as comunidades de catadores/es enfrentam o desmatamento das áreas onde a mangabeira se desenvolve, em decorrência dos cultivos de cana-de-açúcar, milho e eucalipto, criações de camarão e empreendimentos imobiliários, o que se constitui como uma ameaça à autonomia e tradição das comunidades extrativistas.

Imagens: Acervo CPT / portal Catadoras de Mangaba / Vander Alves

Moradores dos arredores da Estação Ecológica da Serra das Araras, no Cerrado mato-grossense, as comunidades de morroquianos originam-se a partir da divisão das sesmarias. Esses povos são agricultores familiares, além de extrativistas e pequenos produtores de doce, rapadura e farinha. Assim como outros povos tradicionais, os morroquianos adaptam-se à região de vales e serras para desenvolver seus modos de vida e enfrentam as ameaças e arbitrariedades dos grandes produtores e fazendeiros, de modo a preservar suas identidades e territórios.

Imagens: Júlia Barbosa / Luana Bianchin

Também reconhecidos pelo Estado como povos tradicionais e habitantes do Pantanal, essas comunidades são as “guardiãs das águas” e têm um modo de vida atrelado ao bioma. Os pantaneiros desenvolveram conhecimentos para o convívio com as áreas de planícies alagadas e os ciclos naturais da região, além de praticarem a pesca, o cultivo de ervas medicinais e a criação de animais. Ameaçados pelos agrotóxicos, latifúndios e as mudanças climáticas, essas comunidades do Mato Grosso do Sul buscam preservar suas crenças, culturas e diversidade.

Imagens: Roberto Carlos de Oliveira

Povos das águas, os pescadores e pescadoras artesanais são comunidades que realizam a prática da pesca de modo sustentável e de maneira respeitosa à hidrografia dos ecossistemas e regiões em que vivem. Do interior do país ao litoral, esses povos se utilizam dos saberes e técnicas sobre os rios, como os período de cheias e a influência dos ventos, para garantirem atividade pesqueira, além da preservação deste modo de vida e a defesa das águas.

Imagens: João Zinclar/ Thomas Bauer / João Ripper

A piaçava ou piaçaba é uma palmeira cujo nome é de origem tupi e o significado corresponde a “planta fibrosa”. A partir desta planta, os piaçaveiros – povos tradicionais dos estados da Bahia e Amazonas – extraem a fibra para a produção de vassouras, artesanatos, entre outros utensílios. Além deste ofício, esses povos praticam a agricultura familiar, a pesca e, ainda, lutam pelo reconhecimento de seus territórios, identidades e práticas extrativistas.

Imagens: Ricardo Oliveira - Cenárium

Os Posseiros são comunidades que trabalham e moram em determinada área, mas não têm título de propriedade, e sim o uso e a posse. Essas comunidades ainda estão relacionadas à dimensão da vida no campo e organizam-se, muitas vezes, em comunidades de dezenas de famílias. As lutas dos posseiros dizem respeito à titulação das terras e ao desenvolvimento de atividades nos territórios ocupados.

Imagens: João Ripper

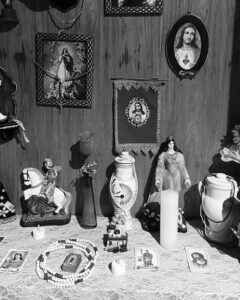

Os Povos e Comunidades de Terreiro estão por todo o país e são povos tradicionais de matrizes africanas, assim como as suas religiões – orientadas pelas práticas e crenças das populações negras da África, trazidas compulsoriamente ao Brasil e escravizadas. Ainda, suas práticas partem da premissa de respeito e equilíbrio com o meio ambiente, sendo os terreiros locais sagrados de culto, identificação e organização. A luta dessas comunidades é essencial na erradicação do racismo, bem como o preconceito existente contra religiões de matriz africana.

Imagens: Andrelino-CPTBA / João Gabriel Palhares / João Gabriel Palhares

Presentes nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, as Quebradeiras de Coco Babaçu vivem da coleta e extração do fruto das palmeiras, as quais elas próprias intitulam “mãe”, em decorrência da semelhança entre a gestação da mulher e o tempo de desenvolvimento do coco babaçu. Mais de 300 mil quebradeiras de coco exercem esse trabalho e se articulam, desde 1995, por meio do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). A extração do fruto permite a produção de diversos gêneros alimentícios, além de artesanatos.

Imagens: Thomas Bauer

Os quilombos, no contexto da escravidão do período colonial no Brasil, representavam um local de fuga e luta pela liberdade para os povos negros escravizados. Derivada desse espaço de resistência, a denominação “quilombola” abrange todas as comunidades remanescentes desses povos no passado, espalhadas por todo o território nacional. Dados do último censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, no país, cerca de 1,3 milhão de quilombolas compõem a população brasileira. Sinônimo de preservação das crenças e tradições, bem como de resistência, as comunidades quilombolas perseveram na luta por direitos e na integração dos povos africanos da diáspora, trazidos compulsoriamente ao Brasil.

Imagens: João Zinclar

Em sintonia com os ciclos das águas do Rio Araguaia, os retireiros praticam a criação do gado solto em períodos de baixa do rio, nas regiões de várzea. Essa alternativa torna a pecuária um processo menos invasivo e cada vez mais integrado à vegetação e à hidrografia locais. As comunidades, no entanto, vivem constantes ameaças da grilagem de terras e do agronegócio, o que compromete a emancipação e as atividades destes povos, além de pôr em xeque os biomas e seus corpos hídricos.

Imagens: Marcio Isensee Sá

Constantemente ameaçadas por projetos de mineradoras, barragens e portos, as comunidades ribeirinhas possuem uma relação estreita com os rios, lagos e lagoas, respeitam o ciclo das águas e contribuem para a preservação do meio ambiente no país. Além da subsistência pautada pela hidrografia, os ribeirinhos e ribeirinhas também praticam a agricultura familiar e a criação de animais, sempre reivindicando a regulação fundiária e o reconhecimento de suas autonomias.

Imagens: Cláudia Pereira

Os Sem-Teto são comunidades acompanhadas pela CPT no interior do estado de São Paulo, presente em 11 dioceses, e cujas principais reivindicações estão fundamentadas na luta por terra, teto e trabalho. O regional paulista está junto destes núcleos nos processos de formação, a fim de buscar por direitos de habitação e renda.

Imagens: MTST

Distribuídos nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, os seringueiros são povos que praticam a extração do látex da seringueira – a partir do qual se produz a borracha. Essas comunidades também criam animais e cultivam roças, de modo a proteger as florestas e garantir a subsistência. Assinado em 1988, Chico Mendes – Francisco Alves Mendes Filho –, líder sindical e seringueiro, marcou a luta destes povos ao denunciar as atividades ilegais e o desmatamento causado por grileiros e grandes proprietários de terra, além de, hoje, dar nome ao órgão que zela pela conservação da biodiversidade no país, o ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Imagens: Thomas Bauer

Os autointitulados sertanejos são famílias que constroem essa denominação a partir do seu lugar de passagem e morada, isto é, as regiões de Sertão dos estados do Maranhão, Piauí e outras regiões. Portanto, morar, trabalhar, viver, fazer a defesa do Cerrado e cuidar dos frutos nativos deste bioma é a garantia de sobrevivência e subsistência destas comunidades. Os sertanejos e sertanejas sobrevivem não somente da produção na roça mas também da pesca e da caça, tudo isso para o consumo familiar.

Imagens: Ranieri Roseira

Os vazanteiros e vazanteiras situam-se às margens dos rios São Francisco, Tocantins e Araguaia – nas porções do Cerrado – e deles praticam o seu modo de vida e formas de subsistência, conforme os ciclos das águas. Estas comunidades pescam, plantam e criam animais e também vivem na busca por acesso a direitos e o reconhecimento de suas identidades.

Imagens: João Zinclar

Os veredeiros são povos do Cerrado e Caatinga – presentes nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia – e, a partir destes biomas, produzem o seu sustento, tradições e saberes. Entre as principais atividades realizadas por eles, está o cultivo e a extração da palmeira de Buriti. Os veredeiros também praticam o plantio de gêneros agrícolas sem o uso de defensivos, o artesanato, além da adoção de sementes crioulas.

Imagens: CAA-NM / João Zinclar / Acervo CPT